研究・教育

研究部組織・構成員と研究概要

被子植物の多様性

国内外でのフィールドワークを中心に、実験室での顕微鏡・DNAレベルでの解析、植物園施設を利用した栽培実験も含め、総合的な見地から植物の多様性を研究しています。自然環境にある実物から植物の不思議・面白さを発見し、解明する楽しみを味わうことができる研究分野です。特に、被子植物の花や葉の多様性が、どのような適応的背景のもとに形作られてきたのかを、送粉者や植食者との関係に着目して解析しています。日頃何気なく見ていた花や葉を、他の生物との関わりを通して見ることで、思いもよらない植物の姿に出会うことがあります。これまで気づかれることのなかった植物の姿を明らかにしていきます。

また、日本列島から台湾・中国大陸・ヒマラヤ地域にかけての日華植物区系区を中心に多様化した植物群に着目した系統分類学的研究を行っています。このうち日本列島周辺に分布する種や種群については、地理的分化・染色体倍数化・二次的交雑などについてアプローチし、日本列島の多様な植物相が形成された進化プロセスの解明も目指しています。

さらに、小石川植物園では生物多様性保全の一環として、小笠原諸島固有の絶滅危惧植物を中心にした保護増殖事業を行っていますが、これに関連した植物群の系統分類学的、集団遺伝学的な研究を行い、効果的な保全・保護の方策の確立も目指しています。

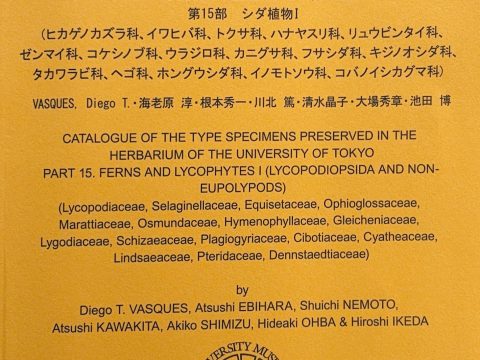

なお、東京大学植物標本室(Herbarium TI)は、合計190万点以上の腊葉標本を所蔵する日本で最も大きな植物標本室で、そのうち、シダ類・裸子植物・合弁花類の標本約80万点を小石川植物園で維持管理しており(単子葉植物・離弁花類は総合研究博物館所蔵)、国内外の研究活動に活用しています。

川北篤研究室

-

- 川北 篤 教授

-

- 望月 昂 助教

-

- Diego Tavares Vasques 特任助教

研究部組織・構成員と研究概要

植物の環境適応

陸上植物はさまざまな形態や生理特性を獲得することで多様な環境に適応して、地球上の多くの場所に分布しています。動くことのできない植物では、植物のもつかたちが機能に直結します。人の目に見える形態だけでなく顕微鏡を通さないとわからない微細な構造にも重要な働きがあります。また、かたちや生理特性を可塑的に変えることで様々な環境に順化できる植物もいます。私たちは、こうした植物のかたちや生理特性がもつ機能を紐解き、陸上植物の繁栄にいたる進化の道筋の解明を目指しています。

特に山に囲まれた日光の地の利を活かして、寒冷な環境への植物の適応や分布する標高が異なる植物の特性に注目して研究しています。

-

- 種子田 春彦 准教授

植物園研究室への入学・進学

植物園の研究室は、東京大学理学系研究科生物科学専攻の協力講座(生物生命科学)となっています。各研究室への大学院(修士・博士)入学・進学は、生物科学専攻の受験が必要となります。大学院入試についての詳細は、生物科学専攻に問い合わせるか、以下のホームページをご覧下さい。