小石川植物園について

植物園の概要

東京大学大学院理学系研究科附属植物園は、一般には「小石川植物園」の名で呼ばれ親しまれており、植物学の研究・教育を目的とする東京大学の附属施設です。この植物園は日本でもっとも古い植物園であるだけでなく、世界でも有数の歴史を持つ植物園の一つです。

約340年前の貞享元年(1684)に徳川幕府が設けた「小石川御薬園」がこの植物園の遠い前身で、明治10年、東京大学が設立された直後に附属植物園となり一般にも公開されてきました。 面積は161,588m²(48,880坪)で、台地、傾斜地、低地、泉水地などの地形を利用して様々な植物が配置されています。この植物園は日本の近代植物学発祥の地でもあり、現在も自然誌を中心とした植物学の研究・教育の場となっており、特に東アジアの植物研究の世界的センターとして機能しています。植物園本館には植物標本約80万点(植物標本は、東京大学総合研究博物館と一体に管理されており、全体で約190万点収蔵されています)、植物学関連図書約2万冊があり、国内外の多くの植物研究者に活用されています。園内には長い歴史を物語る数多くの由緒ある植物や遺構が今も残されており、国の史跡および名勝に指定されています。

栃木県日光市には、1902年に設立された「日光分園」があり、東京では栽培の難しい山地植物に関する研究・教育が行われております。日光分園も一般に公開されており、「日光植物園」の名前で親しまれています。なお、日光分園の公開期間は4月1日から11月30日であり、冬期は一般公開をしていないことに御留意下さい。

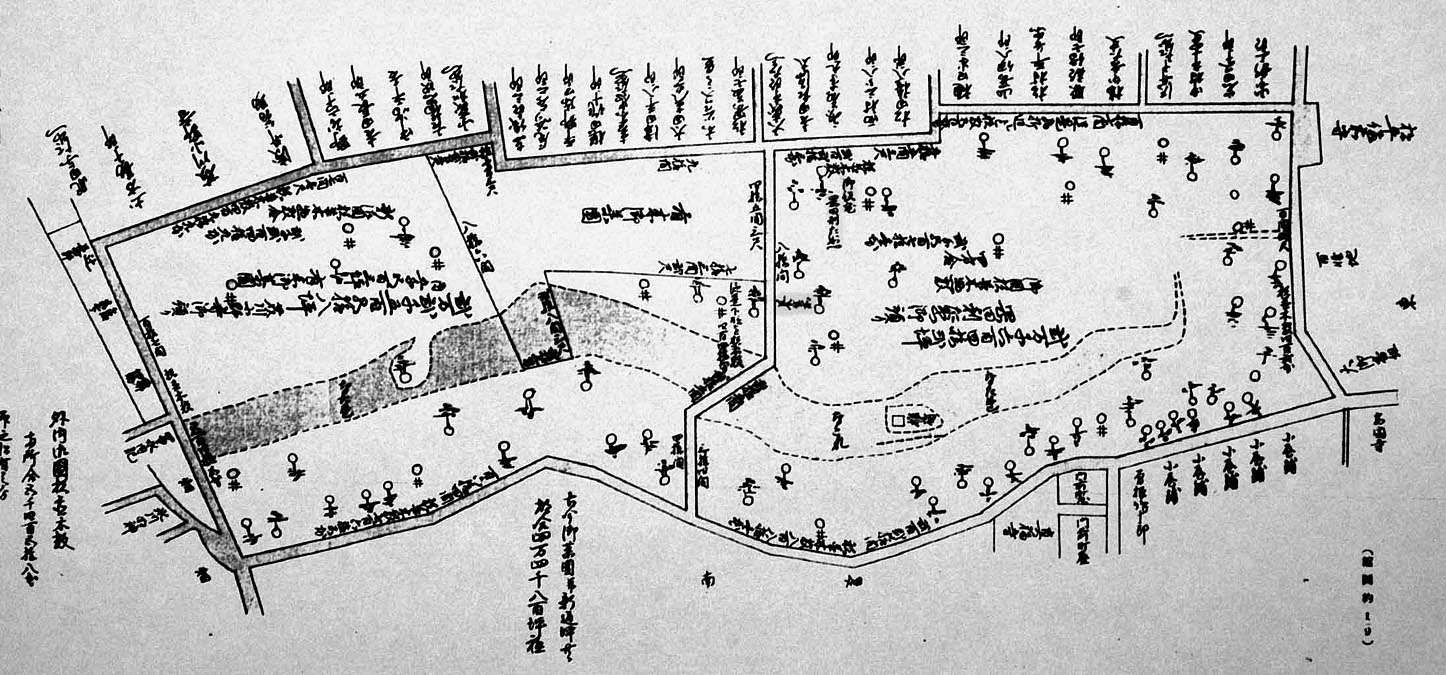

小石川御薬園

小石川植物園の敷地は承応元(1652)年に館林藩下屋敷が設けられたところで、白山御殿と呼ばれ、幼い藩主松平徳松の居邸でした。徳松が5代将軍綱吉となった後、貞享元(1684)年に、現在の南麻布にあった幕府の南薬園が廃止され、白山御殿の敷地の一部が新たに薬園とされて「小石川御薬園」と呼ばれるようになりました。8代将軍吉宗の享保6(1721)年に御薬園が御殿地全体に拡張され、面積約4万5千坪のほぼ現在の植物園の形となりました(地図参照)。

御薬園は御番医師の木下道円が管理していましたが、芥川小野寺元風と交代しました。さらに享保の拡張にともない、精子発見のイチョウのあたりを境として、西北側半分を芥川小野寺、東南側半分を岡田利左衛門が管理することとなりました。それぞれの屋敷には御薬種干場(乾薬場)があり、園内で生産された薬草を干して調整するために用いられていました。岡田利左衛門の管理地内には享保7年12月(新暦1723年1月)に施薬院(養生所)が設けられ、享保20(1735)年には青木昆陽によるサツマイモ(甘藷)の試作が行われました。

御薬園は時代とともに衰退し、幕末の頃には5千百坪にまで縮小しました。 しかし、明治維新により「大学病院附属御薬園」として東京府の所轄となるにあたり、ほぼ享保時代の敷地に復活されました。

園長挨拶

2025年4月より園長を仰せつかっている塚谷です。4年前までも過去、2期4年間、植物園長を務めさせていただいたことがありますが、その後、川北教授が任を引き継がれ、ますます植物園の研究教育活動は充実してきました。これからもその勢いを継いで、さらに植物園の充実を図っていこうと思います。

私自身、最初に小石川の本園と御縁ができたのは中学生の時でした。学校の行き帰りに、路傍で突然変異体がしばしば見つかることに気づき、そのことで教えを請う手紙を書いたのが最初です。NHK『趣味の園芸』のテキストに小石川植物園の紹介記事が載っていたのを読んだのがきっかけでした。幸いなことに、当時の育成部におられた下園文雄さんが丁寧に返答をしてくださり、その後も時々文通をしていました。後には、植物園のシマサルスベリの種子について交配実験をするための分与願いを提出、決裁を経て、当時の園長だった古谷雅樹先生名義の正式な許可状とともに、希望した種子をいただいたことがあります。その種子から芽生えた個体はすでに大木となり、当初の目的だった一才性のサルスベリとの交配も実現し、本郷キャンパスで開花しています。また最初の種子から更に代を重ねた、小石川の樹からすると孫に当たる木も、本郷キャンパスに植わっています。ちなみに、後に私が東京大学の植物学教室に進学し、春の植物園実習に参加した際には、前述の下園さんが「あの中学生がなんと進学してきたよ」と大いに驚いたことでした。

上記は些細な逸話ではありますが、こんな私的な経験からしても、植物学が脈々と受け継がれていくうえで、植物園が果たしてきた歴史上の役割の大きさと深さには、底しれないものがあると思います。東京大学大学院理学系研究科附属植物園のなかでも、小石川本園は史跡名勝に指定されていますが、化石のように静的に残されるべき遺産ではなく、アクティブに、日本の、そして世界の植物研究活動の中心として活動し続ける存在としての指定とされています。そのことを揺るぎない芯として考え、今後も植物園の将来を見据えていきます。折しも2023年4月から始まったLife in Green Project第3期では、老朽化した植物園の施設整備を図り、高度な研究と教育のための基盤強化を進めていくことを目標にしております。どうぞご支援ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

塚谷 裕一