小石川植物園について

植物園で活躍した研究者

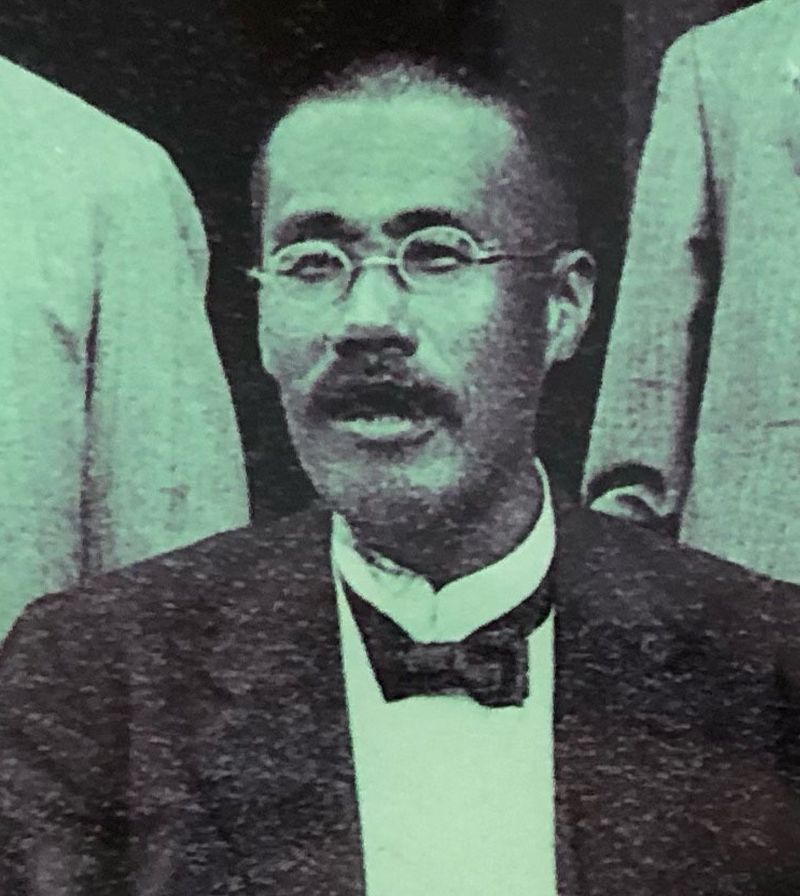

矢田部良吉

1877年(明治10年)に東京大学が創立されたおり、初代の植物学教授に就任しました。1871年に米国へ渡り、コーネル大学を卒業しました。1890年に、植物学雑誌に「泰西植物学者諸氏に告ぐ(英文)」を発表して日本人の力で新学名を発表することを宣言しました。その直後にキレンゲショウマ (Kirengeshoma palmata Yatabe) を新属新種として発表しました。理科大学教頭も務めましたが、明治24年(1891)に非職となりました。

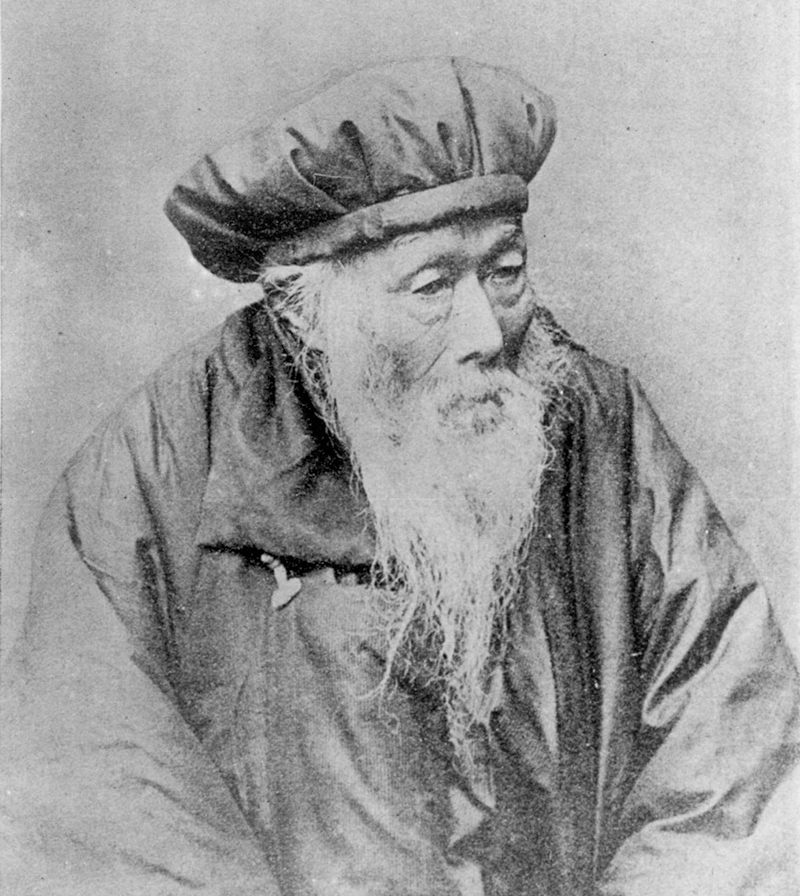

伊藤圭介

1877年に東京大学が創立されると共に、東京大学員外教授となりましたが、その時既に75歳でした。シーボルト(P. Fr. von Siebold)にも親しく交わり、「泰西本草名疏」を著わしてリンネ式分類体系を紹介しました。植物園にあって専ら植物の同定に当り、東京大学最初の公式刊行物である「小石川植物園草木目録」、「東京大学小石川植物園草木図説」等を編纂しました。1896年83歳で非職となりました。

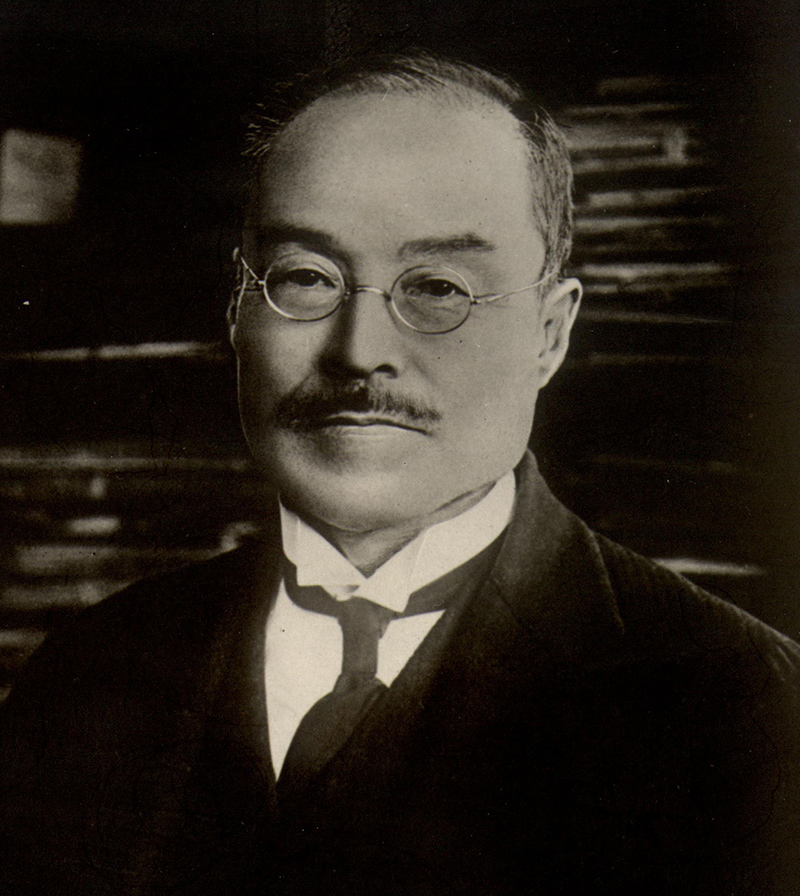

松村任三

矢田部教授の助手として勤め、矢田部教授非職の後、植物学教授となりました。ドイツに学んで、植物解剖学の手法を導入し、また「植物名彙」を著わし、植物学の近代化に貢献しました。初代植物園長となりました。本園のソメイヨシノを基準標本とし、学名を発表しました。

牧野富太郎

日本の植物相の解明を推進した代表的研究者であり、「牧野日本植物図鑑」により広く知られています。矢田部教授により植物学教室への出入を許可されて以来、出入り差し止めにも会いましたが、助手から講師となり、1939年77歳まで東京大学に務めました。死後文化勲章を授与されました。

平瀬作五郎

植物学教室に、最初画工として務め、後に助手となりましたが、在籍期間は僅か10年間でした。植物園の大イチョウを研究材料として1896年に世界的発見であるイチョウの精子発見を行いました。

池野成一郎

植物学教室の初期の卒業生であり、1896年にソテツで精子発見を行いましたが、当時の職は農科大学助教授でした。

三好学

大学院在学中に近代的植物生理学の創始者であるW. Pfeffer教授(ライプチッヒ大学、ドイツ)の研究室へ留学し、帰国後第二講座(植物生理学)の初代教授となり、我が国の植物生理学・生化学の基礎を作りました。また、二代目の植物園長としても務めました。メンデルのブドウは三好教授により、1914年オーストリア=ハンガリー帝国ブルノより導入されたものです。

早田文蔵

台湾の植物相の解明に大いに貢献しました。また、学説「動的分類体系」の創始者で、その意義は、今日の分類体系にも通ずるところありとされて、再評価されています。病を得て、比較的早く亡くなりました。三代目植物園長を務めました。

中井猛之進

朝鮮半島の植物相を研究するなど広くアジア地域の植物相の解明に貢献しました。早田文蔵の後を継ぎ第四代植物園長を務めました。戦時中はジャワ島ブイテンゾルグ(現インドネシア・ボゴール)の植物園長となり、帰国後は国立科学博物館の館長を務めました。