当植物園では2024年も多くの研究成果がありました。その中から主なものをご紹介します。

タコノキ科アダンのケシキスイによる送粉と花序の発熱を発見

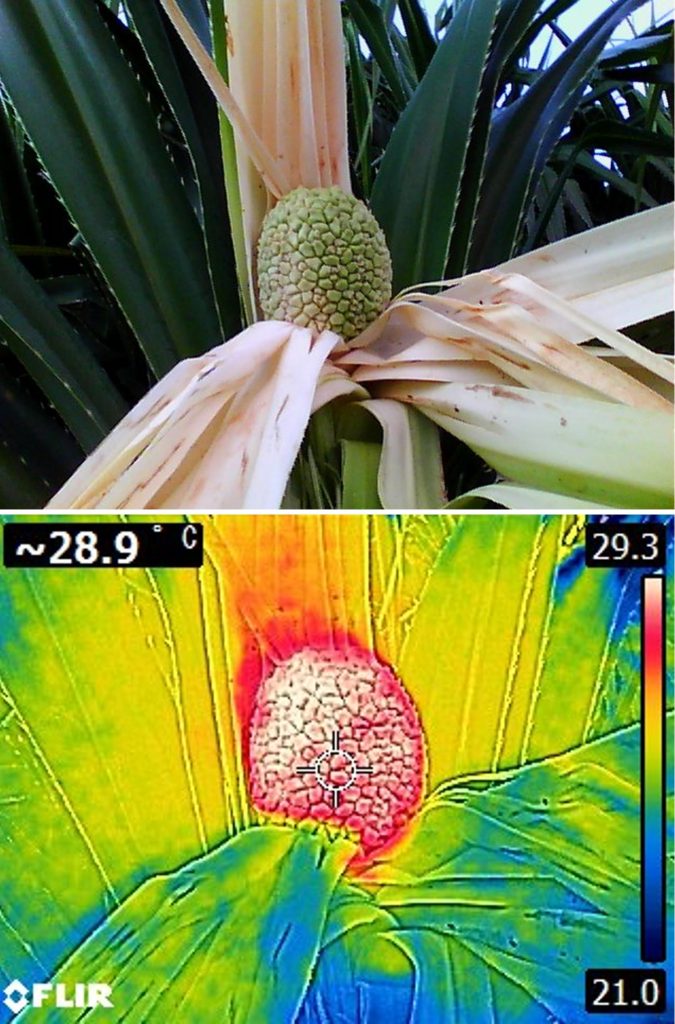

理学系研究科生物科学専攻の宮本通大学院生、附属植物園の望月昂助教と川北篤教授は、琉球列島以南に自生するタコノキ科のアダンが、花序で繁殖する微小な昆虫であるケシキスイの一種によって花粉が運ばれること、ならびに花序が発熱する「発熱植物」であることを明らかにしました。

これまで風媒と考えられていたタコノキ属において昆虫媒が示されたこと、またタコノキ科において花序の発熱が示されたことは初めてです。タコノキ科は発熱する植物の科としては14例目の報告となりました。タコノキ科は5属約750種が旧熱帯地域に分布し、旧熱帯地域の生態系を構成する主要な植物の一群ですが、これまでその送粉生態がほとんど分かっていませんでした。送粉者のケシキスイは幼虫がアダンの花粉を食べて成熟する生活史をもち、両者が互いに繁殖を依存し合った共生関係にあることも明らかになりました。

本研究はタコノキ科における最大のグループであるタコノキ属の送粉生態の理解への扉を開くとともに、タコノキ属と花序で繁殖するケシキスイの共進化の可能性にも光を当てるものです。

世界最小級のラン科植物の送粉者を解明

理学系研究科生物科学専攻の砂川勇太大学院生、附属植物園の望月昂助教と川北篤教授は、ラン科植物で世界最小級の花をつけるヨウラクランが双翅目昆虫タマバエによって送粉されることを明らかにしました。

ラン科は被子植物最大の科の一つであり、多様な花形態を持つことで知られますが、1cm前後の小さな花をつける種の多様性が特に高いことが分かっています。ヨウラクラン属は旧熱帯地域に150–300種ほどが分布する着生性のランで、穂状花序に直径約2mmのラン科で最小級の花をつけることで知られますが、その花の小ささゆえに送粉生態は長らく不明でした。観察の結果、ヨウラクランの花には夜間に体長が3 mm程の微小な昆虫であるタマバエが多数訪れ、頭部に花粉塊をつけることがわかりました。

タマバエ科は動物界で最も種数の多い科の1つで、虫こぶの形成を介した植物との相互作用がよく知られています。ラン科においてタマバエによる送粉が示されたのは初めてです。

本研究結果は、ラン科における花の多様性の進化を理解する上で重要な手掛かりとなるものです。

スズメバチ類に受粉される新たな植物の発見

理学系研究科附属植物園の望月昂助教は、日本に分布するセリ科植物であるノダケとイワニンジンが主にスズメバチ類に送粉されること、訪花したスズメバチが他の送粉者を狩り殺すことを明らかにしました。

セリ科は、世界に3,500種ほどが知られる草本性の植物です。セリ科の植物の多くは一般的に、白く開放的な散形花序を作り、多くの種類の昆虫が訪れ花粉の送粉者となる送粉ジェネラリストであることが知られています。一方で、ノダケとイワニンジンがもつ暗紫色と緑色の花は、スズメバチに送粉される植物にしばしばみられることから、スズメバチによる送粉と関係している可能性があります。

ノダケのような普通種の植物でスズメバチが送粉者であることは、生態系においてスズメバチが送粉者として重要な役割を果たしていることを示唆しています。

本研究は、セリ科植物の送粉様式の多様性を明らかにした点、また、スズメバチ類の送粉者としての役割を定量的に評価し、送粉者同士の負の相互作用の新たな一面を報告した点で意義深いと考えられます。

新種記載:タチガシワ Vincetoxicum nakaianum

キョウチクトウ科の多年生草本で日本固有種であるタチガシワはVincetoxicum magnificum (Nakai) Kitag.という学名で知られてきましたが、これは命名規約上、無効であり、今回、日光植物園で採取した標本をホロタイプとして、Vincetoxicum nakaianum K.Mochizuki & Ohi-Tomaとして記載しました。

日本産イケマ属の整理に伴い、中井猛之進が1937年に新種として、タチガシワCynanchum magnificum Nakaiを発表し、これを北川政夫が1959年にカモメヅル属に組み替え、現在の学名 Vincetoxicum magnificum (Nakai) Kitag.が用いられてきました

しかしながら、中井の記載はラテン語での記述と判別文、また、ラテン語で有効に発表された文献への引用もないことから、国際藻類・菌類・植物命名規約(深圳規約, 2018年)に則ると、Cynanchum magnificum という学名は無効(裸名, nomen nudum)であり、基礎異名が無効であるVincetoxicum magnificumも無効となります。

そこで、日光植物園で採取した標本をホロタイプとして、タチガシワを新種Vincetoxicum nakaianum K.Mochizuki & Ohi-Tomaとして記載しました。種小名は、中井猛之進への献名です。また、分布情報を整理し直し、日本海側を除く本州中部から北部(愛知県~青森県)にかけて分布することを明らかにしました。